婚姻届を提出する際、こんなお困りのことや、疑問はないでしょうか?

婚姻届の書き方って難しそう。間違えないように書きたい。

婚姻届を出した日に受理されないことはあるの?

この記事では、地方公務員として戸籍事務に6年間従事し、数多くの婚姻届を扱った経験を基に、以下の点に関して届書受理側の視点も交えながら詳しく説明しています。

・婚姻届書き方のポイント

・婚姻届提出時のポイント

【婚姻届の様式】どこで手に入れる?デザイン婚姻届は使える?

ご結婚おめでとうございます!

まず最初に準備する「婚姻届」。

どこで手に入れて、どんなものを使えばいいのか、基本から解説します。

Q1. 婚姻届はどこで手に入りますか?

婚姻届は、主に以下の場所で手に入れることができます。

- ① 全国の市区町村役場の窓口(一番確実!)

- 戸籍担当の窓口に行けば、無料でもらえます。全国共通のシンプルな様式です。書き損じに備えて、2〜3枚もらっておくと安心です。

- ② Webサイトからダウンロード

- 各自治体が、ご当地デザインの婚姻届を配布していることがあります。また、結婚情報サイトなどでも、おしゃれなデザインのものがダウンロードできます。

- 注意点: 必ずA3サイズで印刷してください。サイズが違うと受理されないことがあります。

- ③ 雑誌の付録や市販品

- 結婚情報誌の付録や、文具店などで販売されているデザイン婚姻届も使用できます。

Q2. キャラクターやおしゃれなデザインの「オリジナル婚姻届」は本当に受理されますか?

結論から言うと、ほとんどの場合で問題なく受理されます!

法律で定められた記載事項(戸籍法施行規則附録第12号の様式)がすべて満たされていれば、どんなデザインのものでも有効です。

【元担当者としての経験談】

私も戸籍事務担当として、キャラクターもの、有名ブランドのデザイン、カップルの写真入りなど、本当に様々な婚姻届を見てきました。

しかし、デザインが理由で受理できなかったケースは一度もありませんでした。

雑誌の付録や、自治体・企業が正式に配布しているものであれば、まず安心してご利用いただけます。

【ここだけ注意!】オリジナル婚姻届を使う際のポイント

- サイズは必ず「A3」で!

- ご自身でダウンロードして印刷する場合は、必ずA3サイズの紙を使用してください。家庭用プリンターでは難しい場合が多いので、コンビニのマルチコピー機などを利用するのがおすすめです。

- 自作する場合は提出前に確認を!

- もし完全にオリジナルの婚姻届を自作した場合は、念のため、提出する役所に「この様式で問題ないか」を事前に確認してもらうと万全です。

筆者からのアドバイス

お二人にとって特別な一枚ですから、ぜひお気に入りのデザインの婚姻届を探してみてください。

それも結婚準備の楽しい思い出になりますよ。

【提出先】どこに出すのがベスト?3つの選択肢を解説

婚姻届は、役所がある場所なら原則として全国どこでも提出できます。

とはいえ、どこに出すのが一番スムーズなのでしょうか?

提出先は、以下の3つの場所が定められています。

それぞれの特徴を知って、ご自身に合った場所を選びましょう。

① 夫または妻の「住所地」の役所

「住所地」とは、住民票を置いている市区町村のことです。

- 【こんな方におすすめ】

- 婚姻届の提出と同時に、引越し手続き(転入・転居届)や名義変更をしたい方。

- 現在住んでいる所で婚姻届を提出したい方。

- メリット:

- 手続きがワンストップで済む! 婚姻届の提出だけでなく、住所変更、新しい住民票の取得、マイナンバーカードの氏名変更など、関連する手続きを一度に行えるのが最大のメリットです。

- 注意点:

- 本籍地が別の市区町村にある場合は、新しい戸籍ができるまでに時間がかかる場合があります。

② 夫または妻の「本籍地」の役所

「本籍地」とは、現在の戸籍が置かれている市区町村のことです。

- 【こんな方におすすめ】

- 新しい戸籍を1日でも早く作ってほしい方。

- メリット:

- 戸籍を管理している役所に直接届け出るため、新しい戸籍(戸籍謄本)が出来上がるまでの時間が最も早いです。

パスポートの申請などで戸籍謄本を急いでいる場合には有利です。

- 戸籍を管理している役所に直接届け出るため、新しい戸籍(戸籍謄本)が出来上がるまでの時間が最も早いです。

- 注意点:

- 住所が別の市区町村にある場合、新しい住民票ができるまでに時間がかかる場合があります。

③「所在地」の役所

「所在地」とは、一時的な滞在場所のことです。

- 【こんな方におすすめ】

- 思い出の場所や旅行先で婚姻届を提出したい「こだわり派」のカップル。

- メリット:

- リゾート地や二人の思い出の場所など、好きな場所で提出することができます。

- 注意点:

- その場所には住所も本籍もないため、当然ながら関連手続きは一切できません。

- 後日、ご自身の住所地や本籍地で、必要な手続きをすべて行う必要があります。

【豆知識】提出した役所の名前が戸籍に残る!

本籍地以外の役所に婚姻届を提出すると、新しい戸籍の身分事項欄に届出を提出した市区町村名が記録として残ります。

どの役所に提出したかも、二人の歴史の一部になりますね。

元戸籍事務担当者からのアドバイス

特にこだわりがなければ、「住所地」で、提出するのが最も効率的でおすすめです。

婚姻届の書き方「受理される」ポイント

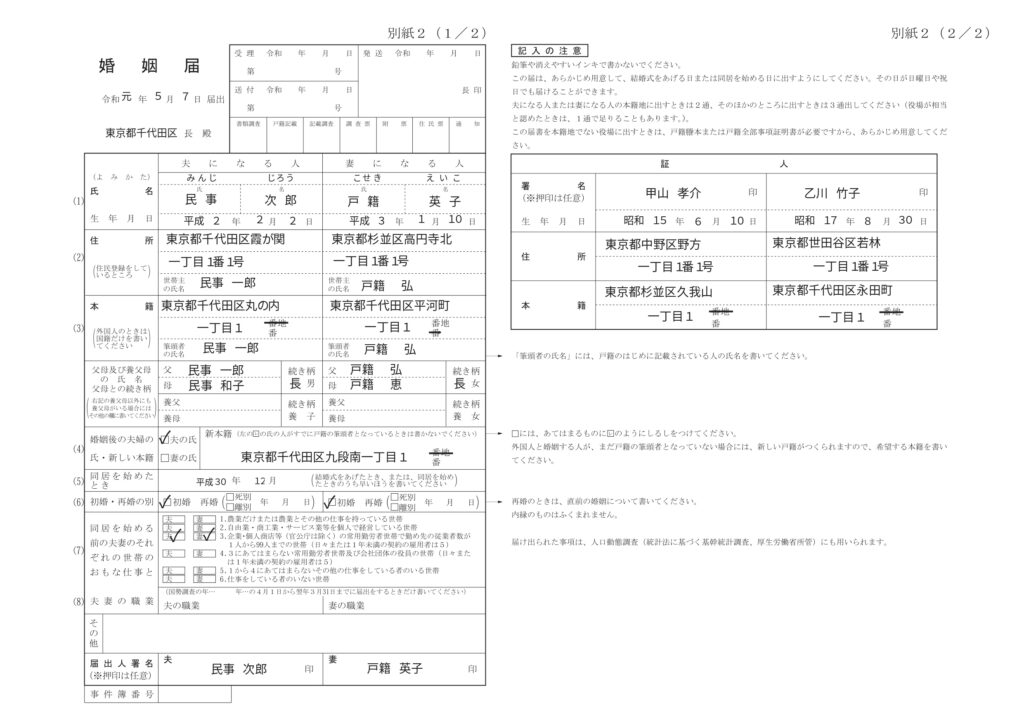

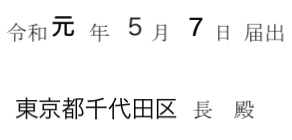

届出日、提出先

届出日:実際に婚姻届を提出する日

実際に婚姻届を提出する日を記入します。

もし空欄や提出日と異なる日付を記入した場合でも、自治体で受理した日が婚姻日となります。

提出先:婚姻届を提出する自治体の長

実際に婚姻届を提出する自治体を記入します。

例:○○市長、○○区長

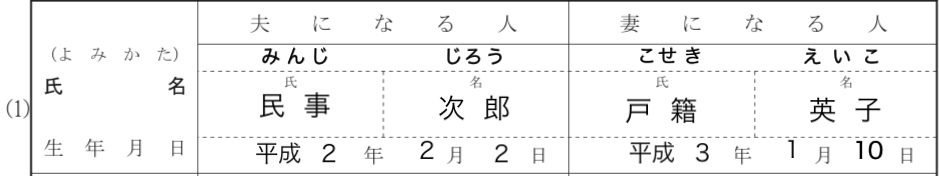

氏名、生年月日

氏名:戸籍に記載されている氏名

婚姻により氏が変わる方は、婚姻前の氏で記入します。

生年月日:和暦・西暦どちらでも可

和暦の場合、”S”や”H”と記入するのではなく“昭和”や“平成”と記入します。

西暦の場合は”西暦○○○○年”と、“西暦”の記載を忘れずに。

住所

住民票上の住所及び世帯主の氏名

婚姻届と同日に住所変更をする場合は、変更後の住所及び世帯主を記入します。

本籍

現在(婚姻前)の本籍及び筆頭者

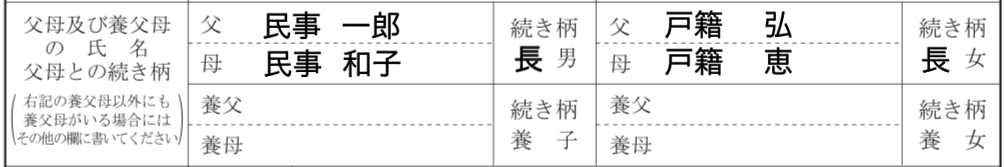

父母及び養父母の氏名

父母/養父母の氏名:戸籍に記載されている氏名

父母の氏名を戸籍通りに記載します。

養父母欄は居ない方は空欄となります。

続き柄:長男/長女/二男/二女……

父母から見た子の続き柄を記載します。

”次男”、”次女”は厳密に言うと誤りで、“二男”,“二女”が戸籍の正しい表記です。

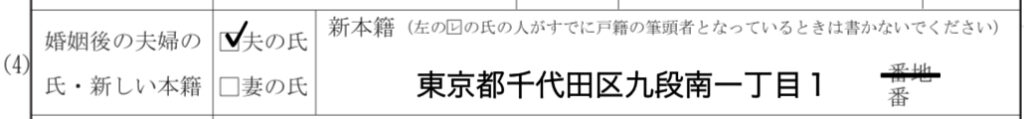

婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍

婚姻後の夫婦の氏:夫の氏or妻の氏

新しい本籍:新しく戸籍を作る場合は、新本籍

本項目は重要な箇所ですので詳しく説明していきます。

ステップ1:婚姻後の「氏(名字)」を決める

まず、結婚後に夫婦で名乗る氏(名字)をどちらにするかを決めます。

- 【やること】

- 決めた方の「夫の氏」または「妻の氏」の欄に、忘れずにチェックを入れてください。

- 【超重要!最大の注意点】

- ここのチェックは絶対に間違えないでください!

- もし間違えたまま受理されてしまうと、その氏で戸籍が作られてしまいます。元に戻すには、家庭裁判所の許可が必要となり、膨大な時間と手間がかかってしまいます。

- 提出する直前にもう一度、二人で指差し確認するくらい慎重にチェックしましょう。

ステップ2:二人の「新しい本籍」を決める

結婚すると、ほとんどの場合、親の戸籍から出て「夫婦二人のための新しい戸籍」が作られます。

その新しい戸籍をどこに置くか、「新しい本籍地」を決めて記入します。

- 【やること】

- 二人で決めた新しい本籍地を、空欄に記入します。地番まですべて正確に書きましょう。

- 【Q&A】新しい本籍地って、どこにすればいいの?

- A. 日本国内の土地台帳に存在する場所なら、どこでも自由に設定できます!

- 一番人気で無難: 新しく住む家の住所(今後の手続きで便利です)

- 思い出を大切に: どちらかの実家の住所

- 憧れの場所に: 皇居、東京ディズニーランド、甲子園球場など(※この場合、役所のホームページなどで正確な地番を事前に調べておく必要があります)

- A. 日本国内の土地台帳に存在する場所なら、どこでも自由に設定できます!

元戸籍事務担当者からのアドバイス

迷ったら「新居の住所」にしておけば間違いありません。

【補足】新しい本籍を書かなくてもいいケースは?

基本的には上記の通り「新しい本籍」を記入しますが、例外もあります。

例えば、「夫の氏」を選び、その夫がすでに戸籍の筆頭者(離婚歴があるなど)である場合です。この場合、妻が夫の戸籍に入ることになるため、新しい本籍は作らず、この欄は空欄にします。

ただ、これは少数派のケースです。

「初めて結婚する二人は、新しい本籍地を決めて書く」と覚えておけば、ほとんどの場合で問題ありませんのでご安心ください。

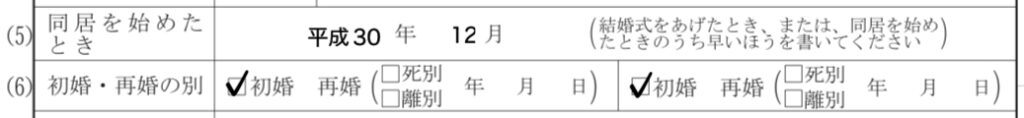

同居を始めたとき

結婚式を挙げた年月か同居を始めた年月の早い方を記入

結婚式を挙げていない場合で、かつ同居を開始していない時は空欄とします。

この場合、その他欄に、「同居も結婚式もしていない為(5)欄は空欄」である旨を記載します。

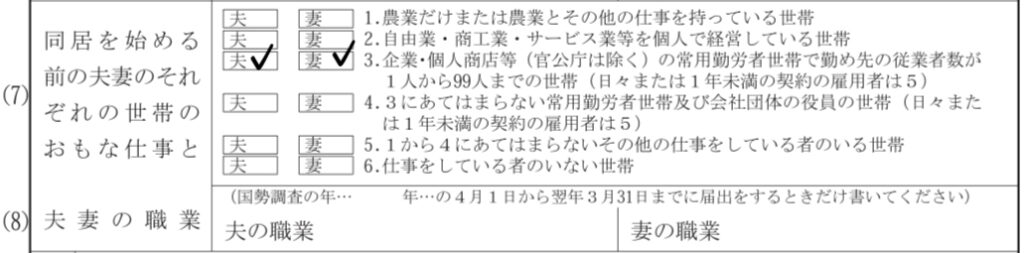

世帯のおもな仕事と夫妻の職業

世帯のおもな仕事:該当する箇所にチェック

ここは、同居を始める前の、夫と妻それぞれの世帯で、主に生計を立てていた人の仕事を選択します。

⇒ 夫または妻のうち、収入の多い方の仕事にチェックします。

【やること】6つの選択肢の中から、当てはまるものにチェックを入れます。

【ケース別】誰の仕事を選べばいいの?

ケースA:実家暮らしの場合

⇒ あなたの親(父または母)など、その世帯で最も収入の多い人の仕事にチェックします。

ケースB:一人暮らしの場合

⇒ あなた自身の仕事にチェックします。

ケースC:すでに同居している場合

⇒ 同居前にケースAのケースBのどちらかであったかを確認し、該当する仕事にチェックします。

夫妻の職業:国勢調査の年に、該当する職業を番号若しくは職業分類名で記入

ここは、国勢調査が行われる年度に婚姻届を提出する場合のみ記入します。

それ以外の年は空欄のままでOKです。

- 【直近の国勢調査の年】

- 2025年4月1日 ~ 2026年3月31日 の間に提出する場合(以降5年ごと)

- 【やること(国勢調査の年に提出する場合)】

- 「職業分類」の中から、夫と妻それぞれの職業に最も近いものの番号を記入します。

- 職業分類は、役所の窓口に備え付けられている「職業例示表」を見るか、厚生労働省のウェブサイトで確認できます。

- (例)会社員(事務)→「4」、専門・技術職(看護師など)→「2」

その他

この「その他」の欄は、戸籍を作る上で特別な申し出がある場合にのみ使用します。

ほとんどの場合は何も書く必要がなく、空欄のままで大丈夫です。

ただし、以下のような特別なケースに当てはまる方は、記入が必要になります。

【記入が必要なケース1】まだ同居も結婚式もしていない場合

婚姻届には「同居を始めたとき」または「結婚式をあげたとき」を記入する欄がありますが、どちらもまだ行っていない場合は、その旨をこの「その他」欄に記入する必要があります。

記入例:「同居も結婚式もしていないため、(5)欄は空欄」

【記入が必要なケース2】戸籍の文字を旧字体から新字体に変更したい場合

氏名に使われている漢字を、戸籍に登録されている旧字体(例:齋藤、渡邊)から、一般的な新字体(例:斎藤、渡辺)へ変更したい、場合に、その旨を記入します。

記入例:「夫の氏『齋藤』を『斎藤』に更正されたい」

【記入が必要なケース3】離婚した相手と、もう一度結婚する場合

一度離婚した同じ相手と再婚する場合、その旨を記入します。

記入例:同一人との再婚です」

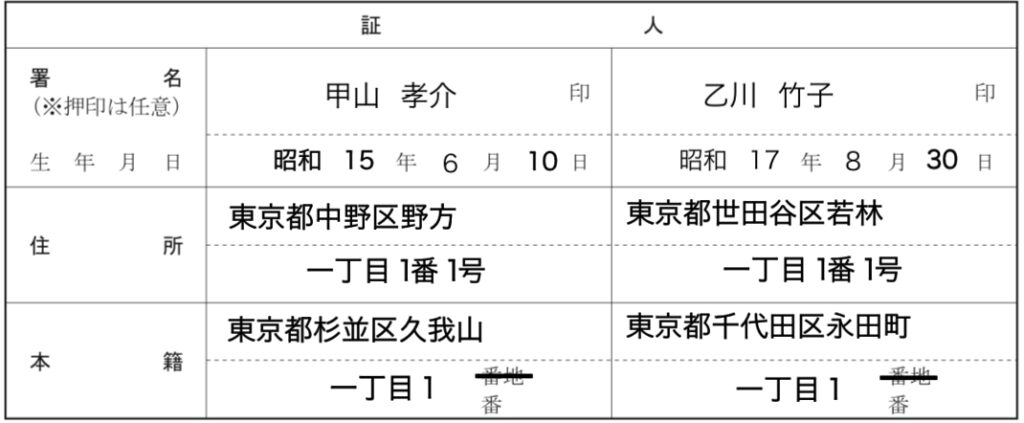

署名

1.署名(必須)

- 【やること】

- 夫、妻がそれぞれ必ず自筆で、戸籍に記載されている氏名(婚姻前の氏名)をフルネームで署名してください。

- 代筆やPCでの印字は認められません。心を込めて、ご自身のペンで書き入れましょう。

2.押印(任意)

法改正により、婚姻届への押印は任意となりました。印鑑がなくても届出は受理されます。

ただ、「けじめとして押印したい」「記念に残したい」という方も多いと思います。

もし押印する場合は、以下の点に注意しましょう。

【どんな印鑑を使えばいい?】

認印でOKです。実印である必要はありません。

【避けた方が良い印鑑は?】

スタンプ印(シャチハタなど)やゴム印は避けましょう。

インクが経年劣化で消えやすく、大切な書類には不向きとされています。押すのであれば、朱肉を使って押すタイプの印鑑を用意するのが正式なマナーです。

証人

証人本人による自署

Q1. 証人は、誰にお願いすればいいの?

A. 18歳以上の成年の方であれば、誰でも証人になることができます。

ご両親、兄弟姉妹、親しい友人などにお願いするのが一般的です。

新郎側から1名、新婦側から1名ずつお願いするカップルが多いですが、どちらか一方のご両親にお願いするなど、組み合わせは自由です。

- 国籍は問いません: 外国籍の方にも証人になってもらえます。

- 印鑑は任意です: 証人の方の押印も、現在は任意となっています。

Q2. 証人には、何をお願いすればいいの?

A. 証人の方ご本人に、以下の項目をすべて自筆で記入してもらいます。

- 署名

- 生年月日

- 住所(住民票に記載されている住所)

- 本籍(戸籍に記載されている本籍地)

【お願いする際のマナー】

- 事前に証人になることを快く引き受けてもらえるか、必ず確認しましょう。

- 本籍地はすぐに分からない方も多いので、「事前に調べておいてもらえると助かります」と伝えておくと親切です。

- 書き損じに備えて、下書き用のコピーを渡すか、間違えた場合は二重線と訂正印(任意)で修正できることを伝えておくと、相手の負担が軽くなります。

Q3. 外国籍の方に証人をお願いする場合の注意点は?

A. 記入方法が少し異なります。

- 氏名: カタカナまたは漢字で記入します。

- 本籍: その方の国籍を記入します。(例:「アメリカ合衆国」)

- 署名: 本国のサインでも、漢字・カタカナでの署名でも構いません。

元戸籍事務担当者からのアドバイス

証人欄は、新郎新婦が代筆することはできません。

必ず証人ご本人に書いてもらってください。万が一、本籍地が分からないなどの理由で空欄のまま提出しても、受理されませんのでご注意を。

証人をお願いすることは、お二人の結婚を大切な人たちに報告する良い機会にもなります。

心を込めてお願いしましょう。

(豆知識:法律では「2人以上」とされているので、理論上は3人、4人と証人を増やすことも可能です。ただ、元担当者の私も見たことはありません!)

欄外

捨印として、夫妻がそれぞれ押印する(任意)

届書の欄外の余白に押す「捨印(すていん)」は、任意のため、無くても問題なく受理されます。

これは、もし届書に軽微な書き損じがあった場合に、役所側で訂正するために使われるものです。

もしもの場合に備え、念のため押しておきたい方は、夫と妻がそれぞれ署名欄で使ったものと同じ印鑑を欄外に押しておきましょう。

提出時のポイント

当日慌てないための持ち物チェックリスト

いよいよ婚姻届を提出!当日、役所の窓口で「あれがない!」と慌てないように、持ち物をしっかり確認しておきましょう。

| 持ち物 | 目的・ポイント |

| ① 記入済みの婚姻届 | これがないと始まりません!書き損じ用の予備も持っていくと、さらに安心です。 |

| ② 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真付きの公的証明書なら1点。健康保険証や年金手帳などの場合は2点必要です。 |

| ③ 夫妻の印鑑(任意) | 届書への押印は任意ですが、もし軽微な不備があった場合に、その場で訂正印として使えるので持っていくと安心です。認印でOK。 |

【朗報】戸籍謄本は原則不要になりました!

本籍地以外の役所に提出する場合でも、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付は原則として不要になりました。

誰が提出する?ケース別の持ち物

婚姻届は、夫婦二人揃ってだけでなく、どちらか一人や代理人(親や友人など)が提出することも可能です。

- ケースA:夫婦二人で提出する場合

- 持ち物: ①婚姻届、②夫と妻両方の本人確認書類、③(任意)夫妻の印鑑

- ケースB:夫または妻のどちらか一人が提出する場合

- 持ち物: ①婚姻届、②窓口へ行く人の本人確認書類、③(任意)夫妻の印鑑

- ※窓口に来られなかった方の本人確認はできません。

- ケースC:代理人(親や友人など)が提出する場合

- 持ち物: ①婚姻届、②窓口へ行く代理人の本人確認書類、③(任意)夫妻の印鑑

- ※この場合、委任状は不要です。

「婚姻届が受理されました」という通知について

なりすまし等による不正な届出を防ぐため、窓口で本人確認ができなかった方には、後日「あなたの婚姻届が受理されましたよ」というお知らせの通知書が住所地に郵送されます。

これは大切な本人確認の一環です。

- 夫婦二人で提出し、両方の本人確認ができた場合

- ⇒ 通知は送られません。

- どちらか一人が提出した場合

- ⇒ 窓口に来られなかった方へ通知が送られます。

- 代理人が提出した場合

- ⇒ 夫と妻の両方へ通知が送られます。

筆者からのアドバイス

持ち物はこれで万全です!あとは、お二人の幸せな気持ちを持って、役所の窓口へ向かいましょう。

【提出時間】どの時間帯に出すのがベスト?3つの選択肢を解説

婚姻届の提出方法は、大きく分けて3つあります。

それぞれにメリットと注意点があるので、ご自身の希望に合わせて最適な方法を選びましょう。

役所の営業時間内に提出する

役所の窓口が開いている時間に、直接職員の方に手渡す方法です。

【こんな方におすすめ】

・その日のうちに確実に「受理」されたい方

・婚姻届に不備がないか不安で、その場で確認・訂正したい方

・新しい住民票や受理証明書をすぐに入手したい方

【注意点】

一粒万倍日など、縁起が良い日は、窓口が非常に混雑する傾向があります。

【婚姻届提出と同時に手続き可能な主なもの】

・住所変更手続き

・婚姻届受理証明書発行

・婚姻届上質受理証明書申請(通常受取後日)

・新しい氏名の住民票発行

上記のうち、混み具合や自治体によっては当日出来ない事もございます。

事前に提出自治体にご確認頂ければ確実です。

※新しい戸籍全部事項証明書は通常後日発行となるケースが多いです。

詳細は各自治体でご確認下さい。

元戸籍事務担当者からのアドバイス

経験上、縁起が良い日は待ち時間が2時間を超えることもありました。

時間に余裕を持って届出をするようにしましょう。

役所の営業時間外に提出する(夜間・休日窓口)

役所の営業時間外でも、戸籍の届出は24時間受付けが可能です。

【こんな方におすすめ】

・どうしても「この日」という記念日に提出したい方(夜間・土日・祝日でも提出可)

・平日の日中に役所へ行く時間がない方

【注意点】

・その場では「預かり」扱いとなり、正式な「受理」は翌開庁日以降になる。

・もし届書に重大な不備があり、連絡もつかない場合は、希望した日付で受理されない可能性もゼロではない。

・住民票などの証明書発行は、後日、開庁時間内に改めて役所へ出向くか、郵送での手続きの必要がある

元戸籍事務担当者からのアドバイス

営業時間外に提出する場合は、不備があった際に連絡がつくよう、届書には必ず日中繋がりやすい電話番号を記入してください。

軽微な不備であれば、後日の修正で「預かった日」付で受理してもらえます。

事前に開庁時間内に役所で内容チェックをしてもらうと、さらに安心です。

少なくとも婚姻届で、当初の提出日から受理日が変わってしまったというケースは見たことがありません。

郵送届出

【こんな方におすすめ】

・遠方の役所に提出したいが、直接行くのが難しい方

・提出日に特にこだわりがない方

【注意点】

・「役所に届書が到着した日」が婚姻届の提出日となるため、日付の指定はできない。

・不備があった場合、電話や郵送でのやり取りが必要になり、手続きに時間がかかる。

元戸籍事務担当者からのアドバイス

「この日!」という記念日を大切にしたいカップルには、郵送はあまりおすすめできません。日付がずれても問題ない場合に限り、利用を検討しましょう。

【知っておくと便利】婚姻届受理証明書とは?

婚姻届が無事に受理されると、「婚姻届受理証明書」という公的な証明書を発行してもらうことができます。これは、「二人の婚姻が、法律上正式に認められたこと」を証明する大切な書類です。

- Qいつ、何のために使うの?

- A

新しい戸籍ができるまでには通常1〜2週間ほどかかります。その間、婚姻した事実の公的な証明書として使用できます。

例えば、以下のような手続きで必要となることがあります。

- 会社の福利厚生(家族手当など)の申請

- 海外での挙式やビザ申請

- 新しい氏名での運転免許証の名義変更(警察署によります)

証明書には「通常版」と「上質版」の2種類があり、用途や目的に合わせて選べます。

① 通常の受理証明書(A4サイズ)

| 主な用途 | 手続き用。新しい戸籍ができるまでの間の公的な証明として使用。 |

| デザイン | 自治体によりますが、一般的なA4サイズの事務的な書式です。 |

| 発行スピード | 原則、即日発行が可能。(※混雑時を除く) |

| 料金の目安 | 1通 350円 |

元戸籍事務担当者からのアドバイス

婚姻届を提出したその足で、新しい氏名での住民票取得や何らかの手続きをしたい方は、この通常版を1通発行しておくと安心です。

② 上質受理証明書(賞状タイプ)

| 主な用途 | 記念用。結婚記念品として自宅に飾る方が多いです。 |

| デザイン | 賞状のようなデザインで、自治体によっては独自のイラストや透かしが入っていることも。B4サイズなど大判が一般的です。 |

| 発行スピード | 後日発行(申請から1週間〜1ヶ月程度かかることも)。内部処理に時間がかかるため、即日発行は原則出来ません。 |

| 料金の目安 | 1通 1,400円 |

元戸籍事務担当者からのアドバイス

上質版は、お二人の大切な記念として非常に人気があります。

証人の名前も記載されるので、一生の思い出になります。

発行に時間がかかるため、希望される方は婚姻届を提出する際に「上質受理証明書も欲しいです」と忘れずに申請しましょう。

後日、郵送で受け取ることも可能な場合があります。

証明書には以下の内容が記載され、婚姻した事実の公的証明書として使用可能です。

・夫の氏名、戸籍の表示、生年月日

・妻の氏名、戸籍の表示、生年月日

・証人2人の氏名

・婚姻届が受理された年月日

・受理証明書の発行日

・受理証明書の発行者(市区町村長名)

良くある質問

- Q提出した婚姻届に不備があると届出日は変わってしまうの?

- A

軽微な不備であれば、電話確認や後日再来庁して記入して頂くことで、当初提出した日に遡って届出日として受理されます。

一方、法的に婚姻出来ないケース(重婚)や、連絡が付かないなど、長期間不備を訂正出来ない状況の場合に不受理にするケースもあります。

ただ、少なくともそのようなケースは見たことがありません。

- Q提出前に届書の内容確認をして欲しい

- A

役所の開庁時間であれば事前確認が可能な自治体がほとんどだと思われます。

- Q自分の本籍が分からない

- A

住民票を発行する際に、本籍入りのものを発行すれば確認可能です。

婚姻届記入チェックリスト

最後に、婚姻届の記入に便利なチェックリストを作成しました。

記入の参考にご活用下さい。

コメント