税務2級って難しそうだけど、実際どんな試験なの?

どうやって勉強すれば合格できるの?

この記事では、そんな疑問にお答えします。

✅ この記事を読めば分かること

私は銀行での実務経験はありませんが、税務2級に一発合格することができました。

確かに範囲は広く、難易度も高い試験です。

ですが、ポイントを押さえた学習法を取れば、独学でも十分合格を狙えます。

この記事では、私の経験をもとに「合格するためのリアルな勉強法」を詳しく解説していきます。

🎯 この資格はこんな方におすすめ!

✅ 実務ではなく、知識として税務を深めたい独学者

✅ 税務3級に合格済みで、さらに上位を目指したい方

✅ FP1級などの他資格へステップアップしたい方

税務2級は、単に「知識を暗記する試験」ではなく、考えて・書いて・説明する力が求められる実践型の試験です。

だからこそ、得られる知識は非常に実用的。あなたのキャリアアップにも、きっと大きな武器になるはずです。

それでは、具体的な試験の内容から見ていきましょう!

👉️税務2級のステップアップにFPを!スタディングのFP講座はこちらから

税務2級とは

📘 銀行業務検定「税務2級」の概要

税務2級は、銀行業務検定の中で税務分野の最上位資格です。

主に役席者や専担者などが対象で、顧客からの税務相談に実践的・応用的に対応できるかを問う試験となっています。

🧩 試験の位置づけ

銀行業務検定「税務」には以下の3段階があります:

- 税務4級:入門レベル(初心者向け)

- 税務3級:基礎レベル(実務初級者)

- ✅ 税務2級:応用・実践レベル(上級者向け)

中でも2級は、最も高度な知識と記述力が求められる試験であり、実務で税制を扱う担当者には非常に有用です。

試験日程・出題形式など

🗓 試験スケジュール

- 試験日:毎年3月の第1日曜日

- 試験時間:13:00〜16:30(3時間30分)

✏ 出題形式と配点

- 出題数:全10題(各大問に択一問題付き)

- 配点:1問あたり10点(内訳:択一2点+記述8点)

- 満点:100点

- 合格基準:60点以上(60%以上)

📚 試験科目

- 所得税

- 相続税・贈与税

- 法人税

※すべての科目において、記述・計算式の記載が必要です。

🧠 出題傾向(2022年度実績)

| 科目分類 | 問題数 |

|---|---|

| 所得税 | 4問 |

| 相続税・贈与税 | 4問 |

| 法人税 | 2問 |

この構成は、ここ数年大きな変更がないため、今後も参考にできる傾向といえます。

合格率・難易度

📊 合格データ(2025年3月2日実施)

- 受験者数:1,641人

- 合格者数:492人

- 合格率:29.98%

- 平均点:45.66点

税務2級の合格率は、例年20%台前半〜後半で推移しており、試験の難易度が非常に高いことがわかります。

合格には、幅広くかつ深い税務知識、そして記述力・計算力が求められます。

教材紹介

税務2級の学習には、基本的に使用できる教材は限られています。

市販されている対策書はほとんどなく、対策教材としては以下の2冊が中心となります。

✅ 公式テキスト税務2級

✅ 税務2級 問題解説集

受験を決めた段階で、できるだけ早めに購入して学習をスタートすることを強くおすすめします。

特に記述・計算形式の問題に対応するには、十分な演習時間が必要となるため、準備期間をしっかり確保することが合格へのカギとなります。

学習方法と勉強時間について

✅ 私が実践した3ステップ学習法

🟦 ① テキストを3周読む

1周目はわからない部分があっても気にせず読み通し、全体像をつかむことを優先。

2周目以降で重要箇所にマーカーを引いたり、メモを取りながら理解を深めました。

🟦 ② 問題解説集に取り組む

解説付き問題集を使用し、わからなかった箇所はその都度テキストに戻って確認。

テキストと問題集を往復することで、知識がより定着しました。

🟦 ③ 問題を繰り返し解く

最低でも3〜5周は繰り返し解きました。

間違えた問題やあいまいな問題には付箋をつけて重点的に復習しました。

🟨 記述式と択一式の配点比較

- 択一式:2点 × 10問 = 20点

- 記述式:40点 × 2問 = 80点

記述式の比重が大きく、得点源としても非常に重要です。

択一対策だけでは合格ラインに届きにくいため、記述式への重点的な対策が必要です。

🟩 記述式問題の一例

例えば、次のような問題が出題されます。

「公的年金の受給者で確定申告が不要となる要件を述べよ。」

→ 回答例:

公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下であること。

このように、単なる暗記ではなく、正確に要件を自分の言葉で書けることが求められます。

📘 税額計算の記述対策も重要

税額の記述問題では、計算結果だけでなく、途中の計算過程や根拠の説明も求められる場合があります。

そのため、仕組みや流れを理解したうえで、実際に書く練習をしておくことが大切です。

勉強時間について

私がこの試験にかけた総学習時間は、おおよそ150〜200時間程度でした。

短期間での合格を目指すには、反復学習を通して記述力を高めることが鍵となります。

「なんとなく分かった」で終わらせず、「説明できる・書ける」まで落とし込むことが合格への近道です。

✅ この資格の学習に役立った資格

📝 スムーズなステップアップには「事前準備」がカギ

税務2級の学習は、決して前述のテキストだけで完結するものではありません。

私自身、段階的なステップアップを意識して学習を進めました。

✅ 私が受験前に取得した資格

🟦 税務4級 → 税務3級 → 税務2級(本試験)

知識ゼロの状態から、いきなり税務2級に挑戦するのはかなりハードルが高く感じました。

そこで、まずは4級・3級を通して基礎知識をしっかり固めたうえで、本試験に臨みました。

- 税務4級は、初学者向けに設計されており、内容もやさしめ。

- 税務3級は、すべて択一式で構成されており、記述中心の2級対策の土台づくりに最適です。

👉 特に「税務3級」は、2級対策の準備として非常におすすめできます。

🟩 その他に役立った検定

私が実際に受験して、2級対策に大いに役立ったと感じた資格はこちらです。

✅ 所得税法能力検定

✅ 法人税法能力検定

これらの試験では、税計算の基本的な流れや考え方を丁寧に学べます。

税務2級のような記述式中心の試験では、計算の根拠やプロセスの理解が求められるため、これらの知識が非常に役立ちました。

💡 いきなり2級が不安な方へ

税務2級にいきなりチャレンジするのは不安…という方は、以下の流れで段階的に力をつけることをおすすめします。

🔁 おすすめの学習ステップ

- 税務3級

- 所得税法能力検定 or 法人税法能力検定

- 税務2級(本試験)

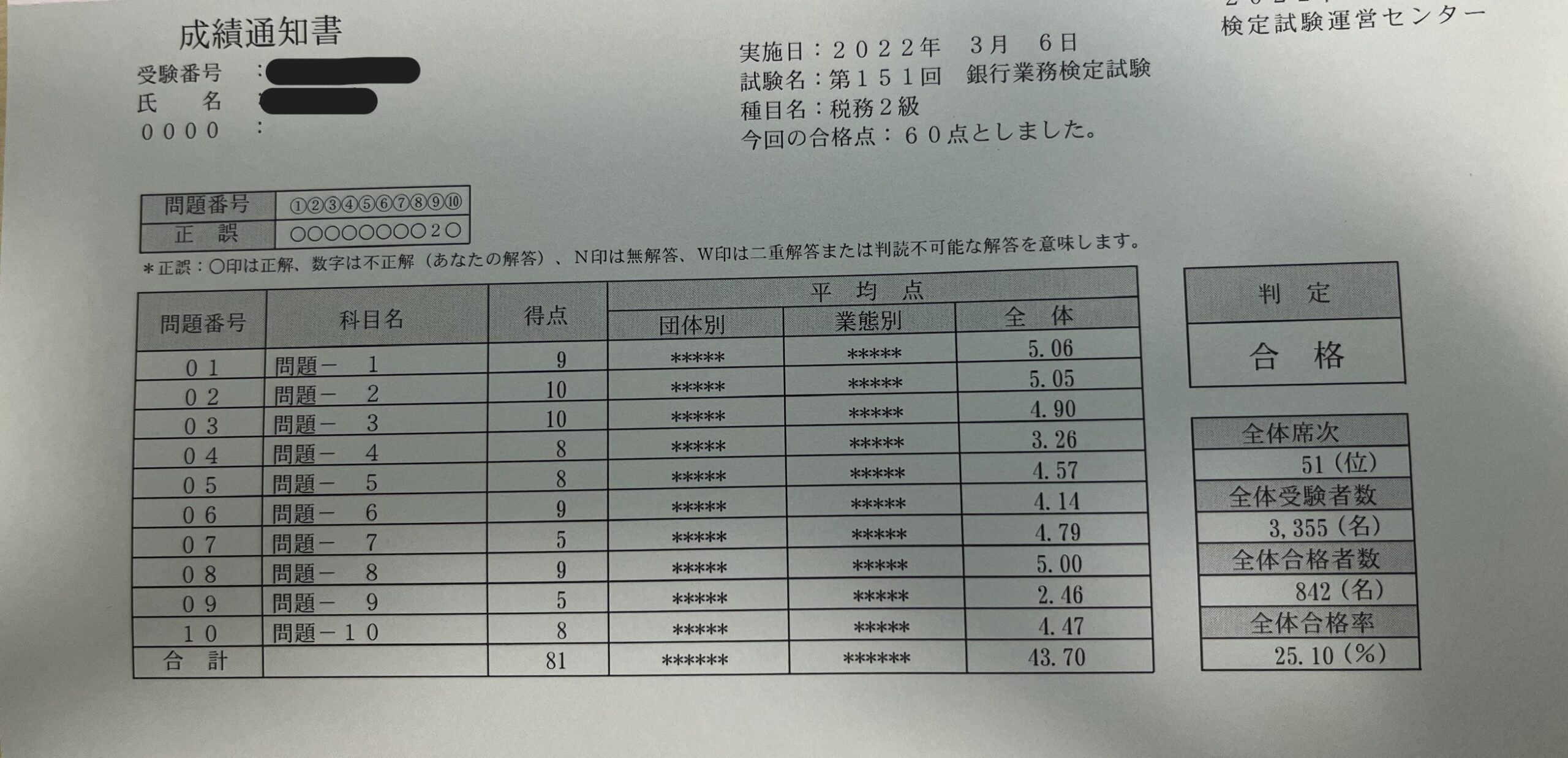

受験結果

試験結果は以下の通りです。

📷 得点:81点/順位:51位(全3,355名中)

全体を通して、平均点を下回った科目は一つもなく、バランス良く高得点を獲得できました。

知識の偏りがなかったことが、安定した結果につながったと感じています。

合格後のステップアップ

この税務2級の合格をきっかけに、私は次のステップとしてFP1級学科試験に挑戦しました。

実際に勉強していて感じたのは、税務2級で学んだ内容がFP1級の「税金」「相続」分野と非常に重なるということです。

特に税計算や相続税に関する基礎ができていたことで、スムーズに理解が進み、大きなアドバンテージとなりました。

💡 税務2級はFP1級と相性抜群!

- 税制の基本から記述力まで身につく

- 相続・所得・法人税など、FP1級の出題分野と被る内容が多い

- 実務にも役立つため、仕事にも応用しやすい

税務2級の学習を通じて、「思考して書く力」「根拠を示す力」が自然と鍛えられます。

これらは、FP1級をはじめとする上位資格や実務でも必ず役に立つスキルです。

最後に

税務2級の合格は、単なるゴールではなく、次のステップへの入り口です。

学んだ知識を活かして、仕事や他の資格試験へぜひつなげてみてください。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!

コメント