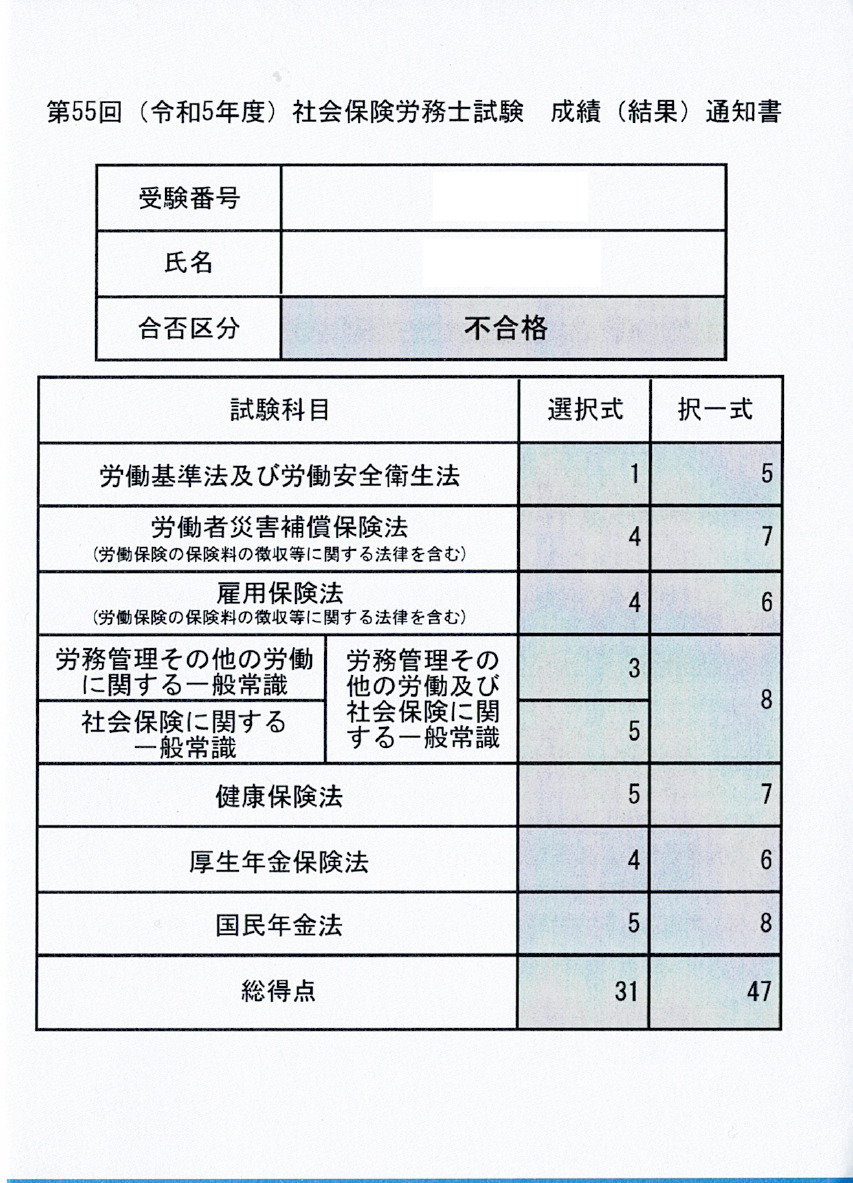

この記事は社労士試験に独学・半年で挑戦して択一47点、選択31点も選択の労基安衛で基準点割れで不合格となった私の勉強の記録です。

個人的な備忘録になりますが、同じ独学の方にとって何かの参考になれば幸いです。

まずは結果通知書をアップします。

前提知識

受験年の私の社労士関連資格ですが、年金アドバイザー3級・FP1級(学科合格のみ)でした。

社労士関連実務の経験も無く、FPと年アドの年金知識が多少約に立つかな、という程度でした。

試験に挑むにあたり、まず最初に行ったのは最新の過去問を解くことです。

その結果は「択一18/70 選択16/40」でした。

この結果から、合格するまではかなり厳しい道程だと感じました。

情報収集

独学にした理由

まず受験するに辺り、独学か、予備校かで迷いました。

予備校を使用すれば効率的に学習が出来ますが、予備校一つとっても選択肢が多数あります。

学習開始が1月後半と、スタートとしては非常に遅いということもネックでした。

結論として、まずは独学で出来るだけ挑戦してみて、ダメならまた翌年度は改めて考えよう!

と考え、独学としました。

教材選び

テキストや問題集の教材選びについて、個人的にテキストに求めた事は

・フルカラーでは無いこと

・情報量は多すぎず、かといって少な過ぎないこと

・テキストに対応している問題集があること。問題集には該当の頁の記載があること

この条件に一致していたのが「ユーキャンの速習レッスン」でした。

一冊にまとまっておりながら、分量があり、フルカラーではないという点でピッタリだと感じました。

問題集も、「ユーキャンの過去&予想問題集」はテキストと対応しており、学習し易いと感じました。

加えて「ユーキャンの社労士はじめてレッスン」という初学者向けのテキストも購入しました。

これらのユーキャン3冊セットで学習を開始しました

1~2月

テキスト・問題集

1月22日がFP1級学科試験で、そこまではFP試験の学習に集中していた為、本格的な社労士試験の学習はその後からになりました。

まずは、はじめてレッスン・速習レッスンのテキスト読み込みから開始しました。

と言っても1回目は何が書いてるのか、ほとんど理解出来ません。

それでもまずは1周読み切る事が大事だと言い聞かせながら読み進めて行きました。

1周目を読み切ったらそのまま2周目に突入しました。

2周目の各科目について読み切った時点で、該当科目の問題集に取り掛かりました。

問題集も1周目のため、正答率はかなり悪かったです。

具体的には科目別で正答率5割を超えた科目は1科目もありませんでした。

特に一番正答率が低かった徴収法は3割の正答率でした。

1周目では知識も足りないのでこんなものだろう、と自分に言い聞かせながら学習を継続して行きました。

社労士24

テキストだけの読み込みでは理解出来ない部分が多いだろうと考え、YouTubeにアップされている「社労士24」の無料動画の視聴を開始しました。

無料動画なので全ての分野について動画が有るわけではありません。

しかしアップされている分だけでも重要なポイントについて解説されている動画が多数ありました。

動画を出来る限り全て把握し、該当箇所のテキストと照らし合わせながら動画を視聴していきます。

体感ではありますが、無料動画部分だけでも社労士テキストの2~3割は網羅している印象でした。

語呂も多用されており、楽しく学ぶ事が出来ました。

3~4月

テキスト・問題集を繰り返す

テキスト読み→該当箇所の社労士24動画視聴→問題集

科目毎にひたすら上記の作業を繰り返していく日々でした。

テキストも2周目、3周目ともなると新鮮味も無く、とはいえなかなか理解も出来ず、更に問題集の正答率も悪く、と本当に間に合うのかが不安になる時期でした。

この辺りが受験期間を通して一番キツイ時期でした。

全体を理解出来る日がいずれ来ると信ながら繰り返して行きました。

5月

問題集のみをひたすら繰り返す

4月までで、テキストは各6周、問題集と動画視聴は各5周行いました。

5月以降はアウトプット期間とし、問題集及び過去問に集中して取り組む時期としました。

この時期以降は問題集と過去問を交互に繰り返し解いていきました。

初めての模試

5月に初めて模試に挑戦しました。

ユーキャンの問題集に付属している模擬試験になります。

以下、模試の点数を示していきます。

※青字は基準点割れ

ユーキャンの予想模擬第1回

択一:32点 労安5労徴4雇徴3一般7健保5厚年6国年4

選択:20点 労安1労災2雇用5労一1社一3健保3厚年4国年1

ユーキャンの予想模擬第2回

択一:39点 労安5労徴4雇徴9一般5健保5厚年4国年7

選択:36点 労安2労災2雇用4労一4社一4健保3厚年3国年4

ユーキャンの予想模擬試験は問題文も短く、問題はかなり易しめに作られていると感じます。

それでも択一は30点台。

選択は科目ごとの基準点割れ科目も多く、厳しい状況です。

LEC全日本公開模試1

択一:32点 労安6労徴3雇徴3一般4健保5厚年5国年6

選択:26点 労安3労災3雇用3労一3社一4健保3厚年3国年4

LECで社労士模試を受験するのが初めての方を対象にした、全3回の模試が3,000円で受験出来るパックを購入しました。

1回目の結果は上記のとおり。

選択は基準点割れは無かったものの、択一が点数が伸びていません。

特に苦手意識を持っているのが徴収法です。

本模試では6問中1問しか正解出来ず、徴収法が一番のネックでした。

👉️私も受験したLECの全日本公開模試はこちらから

6月

問題集・過去問

この頃から、問題集と並行して過去問も解き始めます。

過去問は過去5年分に絞り解いていました。

白書対策

一般のテキストだけでは白書統計対策としては不十分なため、別途教材を検討する必要があります。

まず最初に「社労士V5月号白書対策」と「無敵の社労士3」を購入し、読み始めました。

社労士Vは動画講義も有るので非常に理解の助けとなりました。

無敵の社労士は1~3まで全て購入し、1・2も試験対策の補助として活用させてもらいました。

3は白書統計が掲載されており、独学の方はマストで購入したい書籍だと思います。

模試

LEC全日本公開模試2

択一:38点 労安6労徴6雇徴3一般7健保4厚年6国年6

選択:28点 労安4労災4雇用3労一3社一3健保3厚年4国年4

前回受験から1ヶ月後に2回目のLEC模試に挑戦。

択一は前回より6点アップ。

着実に知識が付いてきている実感が出来ました。

一方で苦手の徴収法を含んだ雇用徴収が足を引っ張っており、択一で唯一の基準点割れ科目となってしまいました。

選択は基準点割れ無しですが3点の科目が多く、曖昧な知識はここでしっかり固めて行きたいと思いました。

7月

やることが増えて来る時期

7月となり、いよいよ直前期です。

変わらず過去問・問題集を繰り返していきます。

前述の社労士V・無敵の社労士掲載の白書対策についても知識を詰め込んで行きます。

また、労働一般対策として「社労士Vパンフレット・リーフレット攻略問題集」を購入し、並行して取り組み始めました。

統計対策が不足していると考え、「社労士V6月号統計対策」を購入しました。

この頃には学習計画を綿密に立て、試験日まで出来る事を計算しながら進めて行きました。

模試

LEC全日本公開模試3

択一:39点 労安4労徴3雇徴7一般8健保5厚年4国年8

選択:29点 労安4労災4雇用3労一2社一3健保5厚年5国年3

択一は前回より+1点でしたが、労徴で基準点割れと、今回も徴収法絡みの科目が足を引っ張る形に。

選択も前回比+1点でした。

しかし、労一で基準点割れとなりました。

全体的に点数が伸びずにプレッシャーも感じていました。

それでも初受験は直前まで点数は伸びると信じ、引き続き学習を続けて行きます。

8月

繰り返しが大事

ラストスパートの8月です。

この頃からLEC模試の復習を開始しました。

問題集・過去問・白書統計問題も含めてあらゆる問題を解いていきました。

模試

LECファイナル模試

択一:44点 労安8労徴6雇徴5一般5健保8厚年5国年7

選択:27点 労安4労災5雇用3労一3社一3健保1厚年4国年4

ファイナル模試は前回模試が30点代という不安もあり受験することに。

択一は初めて40点代に乗せる形の44点で基準点割れも無しという過去最高結果。

これでも合格点には僅かに届かない点数ですが、本試験に向けての自信に繋がりました。

一方選択では健保での基準点割れ。

難しい論点だったと気持ちを前向きにし、この調子であれば合格も夢ではないと前向きになりました。

この頃は残り2週間でラストスパートを駆ける!と意気込んでいました。

まさかの高熱でダウン

ファイナル模試を受験した数日後に高熱が。

味覚も何やらいつもと違う違和感があり、もしやと思い病院で検査すると、この時期に初めてコロナ感染をしてしまいました。

基本的に感染後5日間は自宅療養推奨とのことでしたので本試験当日には間に合う計算ではあります。

しかし、この間思うような勉強が出来なかったため、直前期にもどかしい思いばかりでした。

当日

コロナからようやく復活出来たところで、あっという間に当日です。

結果的に直前期の追い込みはほとんど思うように出来ませんでした。

熱は下がり、味覚も戻りましたが、高熱が続いて居た事、寝たきりの日も多かったという事もあり、体力はかなり落ちていました。

ベストな形で本試験受験は出来ませんでしたが、コロナ感染が1週間ほどズレていたら受験自体出来ませんでした。

こうして受験出来た事だけでも良かった、という思いで試験に挑みます。

自宅から片道1時間と、そこそこ遠目の試験会場へ辿り着き、いよいよ社労士試験本試験開始です。

午前は選択式。

時間は余りましたが繰り返しの見直しとマーク確認をし、時間いっぱい使用。

昼休憩を挟み、午後は択一式。

問1から順番に問いていき、全問終了したのは試験終了50分前。

時間は余りましたが、残り時間も自信が無かった問題の確認とマーク確認で時間いっぱい使用しました。

ただでさえ長丁場の試験なのが、病み上がりの状態だったこともあり、本当に体の芯から疲れました。

そして帰宅後、解答速報で早速自己採点を行いました。

結果

択一:47点 労安5労徴7雇徴6一般8健保7厚年6国年8

選択:31点 労安1労災4雇用4労一3社一5健保5厚年4国年5

自己採点結果は択一選択共に模試を含めて過去最高の47点と31点。

どちらも総合点では基準点超えは大丈夫な点数でした。

しかし、選択労安が1点で基準点割れとなってしまいました。

選択基準点割れでの不合格は一番避けたい形でしたが、結局は自分の知識不足・勉強不足だったという事に付きます。

独学・7ヶ月でここまで出来た、という事は自信にはなりますが、結局は不合格です。

さすがに選択で「2点」ならまだしも「1点」ですので、諦めも付きますが、悔しいものは悔しいです。

試験中にもうちょっと考えて番号を変えていれば、もっとしっかり語群を確認していれば、と何回も思いました。

これが社労士試験の恐怖、選択で落ちると言うこと・・・。身をもって体感しました。

基準点割れとなった選択労基について振り返る

唯一の基準点割れとなった労基/安衛の選択問題。5問中正解したのは僅かに1問でした。

[A]労基の消滅時効の年数の間違いについて

基礎的な論点だと思われますが、テキスト読み込み不足で、単純に覚えていませんでした。

問題としても解いた覚えがあまり無く、絶対的な演習量の不足も併せて実感する形になりました。

[B]・[C]の最高裁判例の穴埋め2問がどちらも不正解。

判例については軽視していた訳ではありませんが、なかなか集中して学習出来る時間がありませんでした。

それでも社労士Vに掲載されていた判例対策問題・動画視聴などは行っていましたが、やはり不足していたのだと思います。

唯一の正解が安衛の[D]のみ。

こちらは後述するアプリ「秒トレ」で覚えた知識でした。

[E]は知識としては知らなかったとしても、文脈から常識で正解したい問題でした。

正答の語群が試験中は目に入らず、別の語群を選んでしまいました。完全にケアレスミスです。

反省点

・判例問題対策が不足していたこと

・テキスト読みが不足していたこと

・問題演習が不足していたこと

選択労基に関しては前述した通り、単純にテキストの読み込みが足りていなかったことが不正解の要因です。

テキストは通しで7回読みましたが、それでもやはり読み込みが足りなかったのだと感じます。

加えて問題演習が足りておらず、知識として定着していなかった事も要因だと考えます。

また、判例問題については、文章の前後関係から推測することも出来たかもしれません。

しかしやはり判例対策としての学習が不足していたのが間違えた大きな一因となっていたと考えます。

正直な所、判例対策までなかなか手が回らなかったというのが実情です。

必要最低限の判例対策はしたつもりですが、やはり合格するには不足していたという事です。

来年の受験に向けて早速「社労士V労働判例100」のテキストを購入しました。

しっかりと繰り返し読み込み、判例問題で点数を確実に拾えるようになりたいと思います。

今後の予定

令和6年度試験も引き続き独学で挑みます。

独学だとどのように学習を進めて行くかでかなりの時間を費やしてしまい、どうしても効率的に学習するのは難しいです。

それでもここまで点数を伸ばす事が出来たという事実は自信になります。

残り1年間でしっかりと知識を自分の物にしていきたいと思います。

特に今回大きく点数を落として涙を飲んだ判例対策に時間を掛けて行いたいと思います。

その他の分野についても理解がしっかり定着していない状態のまま試験に突入した箇所が多くあったと思います。

基礎的な部分の理解を大事にし、かつ問題を解きながら知識を固めて行きたいと思います。

使用教材まとめ

最後に、以下で本試験において使用した教材についての紹介をしていきます。

上記で触れた教材は勿論、触れられなかった教材についてもこちらで触れて行きたいと思います。

テキスト・問題集

ユーキャンの社労士 はじめてレッスン

一番最初に読み、その後も速習レッスンと並行して繰り返し読みました。

内容の網羅性としては少ないですが、科目毎の大事なポイントは抑えていると思います。

フルカラーで、図も多様おり、速習レッスンの前に読む教材としては決して悪く無いと思います。

この一冊を読んだ上で速習レッスンを読むとより理解が進むと思います。

1年目の独学者が最初に使う教材としては、そこまで時間が掛からず全分野について一周出来るので、全体像をざっと把握するのにも有益です。

ユーキャンの社労士 速習レッスン

最初から最後までメインテキストとして非常にお世話になりました。

フルカラーではなく、一冊にまとまっているので、時間が足りない私にとってはピッタリの教材でした。

多少一冊に詰め込み過ぎで見辛く感じた箇所もありますが、それでもこの1冊を全て覚えれば合格出来ると信じて何度か繰り返し読み込み、問題を解いたら逐一テキストに戻って確認作業を繰り返して知識の定着を図っていました。

最終的に、労安の選択で合格を逃しましたが、後日テキストを確認した所、載っていたので、まさにこのテキストを極めれば合格出来る事を確信しました。

非常に良い教材でしたので来年の試験でも引き続き使用するつもりです。

ユーキャンの社労士 過去&予想問題集

速習レッスンに対応した問題集です。

テキストの参考頁も記載されており、速習レッスン使用者にとっては必須の問題集になるでしょう。

この一冊だけでは演習量としては不足していると感じます。

そのため。模試などで演習するのが良いと感じます。

予想問題が2回分付いているのもコスパが高く感じます(最新版は1回分)。

予想問題の難易度はやや易しめに感じました。

無敵の社労士

1~3まで発行されています。

特に「3」は白書・統計対策が掲載されていることから独学にとっては購入必須と思います。

社労士V

「5月号白書対策」「6月号統計対策」「8月号未出題の法改正」の3冊を購入しました。

毎回公式サイトで視聴出来る動画講義が付いてきますので、独学者にとってはありがたいです。

3冊購入してみて、白書・統計対策は購入必須だと感じます。

8月号は一応購入しましたが、それ以外の月は時間に余裕があれば購入で良いと思います。

社労士V 厚労省パンフレット・リーフレット攻略問題集

選択労一対策として購入しました。

問題は選択形式で21問。

全体を通して2周しましたが実際のパンフレット・リーフレットを使用した問題となっており、労働一般対策としては非常に有益でした。

直前期に1周だけでも解く価値は非常に高いと思います。

YouTube

社労士24

https://www.youtube.com/@Sharoushi24

動画の数が非常に多いです。

数年前にアップされているものなどは、法改正で数値等が変わっている箇所もあります。

それでも充分参考になります。

確認出来る限りアップされている全ての動画を活用させて頂きました。

社労士試験の独学サポートちゃんねる

https://www.youtube.com/@user-me4lp5bj2v/playlists

過去の出題論点や重要判例が動画で分かりやすくまとまっています。

全ての動画について複数回視聴させて貰いました。非常に参考になる動画です。

group itsuki

https://www.youtube.com/@groupitsuki

直前期に白書統計まとめ動画を繰り返し視聴していました。

最新版の白書統計がまとまっている動画は数少ないと思うのでとてもありがたかったです。

アプリ

社労士秒トレアプリ

穴埋めを選ぶ問題なので選択対策にピッタリです。

1単元200円で購入出来るのでコスパが高いです。

隙間時間に活用出来、社労士受験生必須アプリと言っても過言では無いと思います。

特定の問題を出題されないように設定出来れば更に良いのに、と思いました。

予備校

LEC

https://www.lec-jp.com/sharoushi/

LECの社労士講座は無料で受講出来る講座もあります。

私が無料で受講したのは「確定拠出年金の改正論点」「miniMAX一般常識20本」「一般常識で狙われるテーマはこれだ!」「本講師出題予想スーパーView」です。

会員登録をすれば無料で講義視聴・資料DLが可能です。

それぞれポイントに絞った講義ですので、自分に必要な講義のみ受講をするのも良いと思います。

Webサイト

社労士過去問ランド

https://sharousi-kakomon.com/mypage/

平成16年以降の過去問全問題が掲載されており、自分の好きな科目や難易度別など自分の好みに絞って問題を出題出来ます。

Webサイトなのでアプリのように手軽に出来る訳では有りませんが、スキマ時間に大いに活用させて頂きました。

スマホからでも勿論出来ますが、若干やり辛いかなと思います。

資格の大原ブログ

https://sharosi.j-tatsujin.com/

画像まとめや総まとめシリーズはとても分かりやすく、試験直前期に何度か見ていました。

毎日出題される問題と、登録すれば送られてくるメルマガも毎日解いていました。

習慣化されるので非常にオススメです。

👉️令和6年度の社労士試験合格体験記はこちら

コメント